テロリストのパラソル ― 2025-08-25

本を読んだ。

★テロリストのパラソル

著者:藤原伊織

出版社: 角川書店

発表された当時はかなり気になってはいたが、いつのまにか忘れた。

今回、たまたまいつもの本屋で文庫本を手に取ってしまった。

立ち読みしたあとがきの文章が気に入り即購入。

それなりのハードボイルタッチで、一気読み。

話の筋はある程度知っていたが(何で知ってるんだろうか?自分でも覚えていない)

小説を読むと、《これはいい》と唸りながら。

熱烈なファンがたくさんいるというのも頷ける。

登場人物のキャラが《凛として際立つ》。

となると、読んでいて気持ちがいい。

うじうじしたのが出てこないというか、

犯人のテロリストがどうもすっきりしない男というのがちょっと惜しいくらい。

男《これが宿命なんだよ。これがあの闘争を闘ったぼくらの世代の宿命だったんだ》

に対して、主人公島村は、

《私たちは世代で生きてきたんじゃない。個人で生きてきたんだ》

この物語は、個人で生きてきた男の孤立無縁の戦いを描いた作品である。

ちょっと格好良すぎではないかと思うが、実にすがすがしい気分。

喜多川歌麿女絵草紙 ― 2025-08-14

本を読んだ。

★喜多川歌麿女絵草紙 (文春文庫)

著者:藤沢周平

何気なく選んだ文庫本。

予想外に良かったー、

さすが藤沢周平。

哥麿は江戸の謎の絵師の一人。

多彩な絵師、戦略的な絵師。

浮世絵絵師は、時にエロ絵師みたいなイメージさえがつきまとうが

藤沢周平によって僕の喜多川哥麿観が完全に変わった。

物悲しい心境の哥麿像が描かれる。

まさに

沁みるなぁ

特に、女弟子千代との関係が、情感深く描かれ、秀悦。

しっとり。

謎の絵師写楽や馬琴なども登場し、

江戸の浮世絵世界へ一瞬にワープ。

島はぼくらと ― 2025-08-09

本を読んだ。

★島はぼくらと

著者:辻村 深月

出版社: 講談社

辻村さんの書き下ろし小説。

彼女、直木賞作家、

ライトな感覚でいまや人気女性作家の一人になった。

母と祖母の女三代で暮らす、伸びやかな少女、朱里。

美人で気が強く、どこか醒めた網元の一人娘、衣花。

父のロハスに巻き込まれ、東京から連れてこられた源樹。

熱心な演劇部員なのに、思うように練習に出られない新。

(登場人物4人の紹介文はAmazonより)

4人の物語のようで、実は島に住む様々な人たちが登場する。

高校生青春物とは早計には言い切れない、辻村さんの想いが綴られているのだ。

島の子ども達は、中学までは地元の学校で過ごすが、高校はフェリーで本土の高校へ通う。

多くの子ども達は、島で育ちながらも、いずれは進学就職で島を離れる。

親はそのことを解りながら、《いずれは島を離れる子ども》を覚悟しながら子育てをする。

《故郷を巣立つ》ことの想い、

《故郷に留まる》ことの想い。

島の共同体社会の現実と未来を重ねながら、いろんな人の想いがいっぱい詰まった作品。

ちょっとうまくでき過ぎの物語ではあるが、

読書途中、そして読後に爽快感が残り心地よかった。

ひょっとしたら、

《これはとてもいい作品なのではないか》

誰も知らない「名画の見方」を読む ― 2024-09-13

その街の今は ― 2023-07-21

★その街の今は 著者:柴崎友香 出版社: 新潮社 ダイナミックなストリーがあるでなく、 恋愛とか不倫とかの濃厚な物語があるでなく、 日常の淡々とした事柄をていねいに書き記しながら、 28歳の女性の揺れ動く心を細やかに描いている逸品です。 大阪の街の雰囲気もさりげなく表現されています。 かっての大阪の町が、大阪の若者が、いとおしくなりました。 今大阪は異常に賑わっています。

ショパンを嗜む ― 2019-08-07

本を読んだ。

★ショパンを嗜む

著者:平野啓一郎

出版社:音楽之友社

平野啓一郎が小説《葬送》の取材ノートをもとに、ショパンについて綴った本である。

《日蝕》、《一月物語》と読んで、《葬送》が出版されるとすぐに購入。

ドラクロアについて読みたかったのである。

が、途中まで読んで、、、いまだそのままになっている。

ドラクロア、ショパン、、、、と想いながら、ああ、ほっている。

時間がたつのは早い。

まずはこの《ショパンを嗜む》から。

ショパンとドラクロアの友情についても書いているが、

面白いのは、

ドラクロアはショパンの音楽を愛したのに対し、

ショパンはドラクロアの絵を理解しなかったらしい。

芸術家同士の友情というのは、《互いの芸術の尊敬》とばかりではないということ。

意外とよくあることかもしれない。

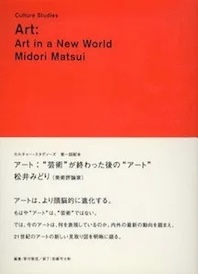

アート:“芸術”が終わった後の“アート” (カルチャー・スタディーズ) ― 2019-07-30

★アート:“芸術”が終わった後の“アート” (カルチャー・スタディーズ) 著者:松井みどり 出版社: 朝日出版社

最近の《アート解説書》としては、とても解りやすく読みやすい。 (といっても、10年以上も前の本です) 90年代ぐらいまでの「アート」をざっくり知るにはわかりやすい。 そして、90年以後から21世紀初頭の現在に至る時代について。 松井さんはかなり整理して方向性を示してくれている。 が、僕は、 現在は前の時代の拡散再生産の時代ではないか? アートインテリやアートファンの《プライベートおもちゃ》みたいなもの? ぐらいに思っている。

小澤征爾さんと、音楽について話をする ― 2018-05-30

★小澤征爾さんと、音楽について話をする 著者:小澤 征爾 、 村上 春樹 出版社:新潮社 ひたすら楽しかった。 本を読んでこんなに嬉しく愉しい気分になるのは珍しい。 小澤さんは、想像以上に、呆れるくらい、《無垢だった》。

最近のコメント